De gauche à droite : Omar Mokhtar, Shamil et AbdelKader.

Docteure à l’université de Harvard, Farah El-Sharif est chercheure et historienne de la pensée islamique moderne et contemporaine. Dans une contribution écrite publiée par The Maydan, et retranscrite par Mizane.info, Farah El-Sharif rappelle l’histoire oubliée des soufis et awliyyas (saints, amis de Dieu) engagés dans la résistance armée au colonialisme.

La rhétorique de type « guerre contre le terrorisme » n’a pas toujours été dirigée contre les djihadistes salafistes. Ses cibles étaient autrefois les musulmans soufis. Il est difficile de croire que le soufisme, aujourd’hui associé au quiétisme politique et au pacifisme docile, ait été perçu à l’époque coloniale comme le cœur du « péril islamique ».

Beaucoup, sinon la plupart des luttes militaires modernes dans le monde musulman remontent à un chef ou à un ordre soufi.

Selon le théologien Paul Heck, « les réseaux du soufisme (turuq, sing. tariqa) ont pris les devants dans la résistance aux puissances coloniales européennes au XIXe siècle, par exemple en Afrique du Nord contre les Français et dans le Caucase du Nord contre les Russes. Certains réseaux ont résisté aux États postcoloniaux qui cherchaient de manière agressive à séculariser la société locale, par exemple dans les premières années de la République turque et dans la Syrie d’avant 1982. » [1]

On ignore souvent que lors de la fondation de la Turquie moderne, les groupes Naqshbandis ont résisté avec véhémence aux politiques agressives de sécularisation par une rébellion qui a été rapidement écrasée par l’armée d’Atatürk en l’espace de deux mois.

Soufisme versus salafisme

Bien sûr, à l’époque des guerriers soufis, l’étiquette « soufi » était un abus de langage. À l’époque précoloniale, le soufisme était simplement une expression normative de la croyance et de la pratique islamique dominante. Comme l’écrit le savant contemporain Hamid Algar, « au vu de ses praticiens, le tassawwuf est contemporain de l’islam lui-même ». [2]

Tout comme un musulman pré-colonial suivait une école de droit (madhab) ou une école de théologie (aqida), il était courant de suivre également une silsila (chaîne) de purification spirituelle (tazkiya). Ainsi, les soufis guerriers d’antan ne se considéraient que comme des musulmans ordinaires.

La séparation catégorique du soufisme du cœur de l’islam avait un but stratégique. Une dure campagne critiquant le soufisme est d’abord apparue dans les archives coloniales, avant d’apparaître dans des écrits de musulmans anti-soufis.

Menacées par la puissance du soufisme, les autorités coloniales avaient requalifié les soufis en « secte mystique », une aberration au sein de l’islam. Ce qui a renforcé à son tour les groupes anti-soufies comme les wahhabites et les salafistes, et a normalisé leur rhétorique.

À partir du début du XXe siècle, une forme spirituellement altérée de l’islam deviendra son expression généralisée, reléguant le monde du soufisme à se retirer dans une obscurité passive. Le passé collectif de la résistance musulmane a été ainsi déformé et oublié.

Rumi et les derviches tourneurs

Le pool politique du soufisme s’est affaibli lorsque les États-nations laïcs du XXe siècle ont activement limité et dicté quelles formes d’expression religieuse – et quels « islams » – étaient acceptables.

Cela a conduit à la création d’une classe cléricale sunnite soumise, les soufis étant relégués comme hérétiques ou quiétistes.

Avec la nouvelle réactivation du soufisme comme étant désormais le « bon » islam et toutes les autres expressions comme étant le « mauvais » islam, les divisions internes entre musulmans se sont profondément enracinées. C’est l’un des facteurs qui explique la faiblesse des manifestations contemporaines du soufisme, avec cette caractéristique d’un acquiescement résigné au statu quo. L’étiquette soufie évoque à présent les derviches tourneurs, la poésie de Rumi et les ascètes dociles, rarement des images de guerre. La spiritualité est perçue presque comme l’antithèse de la violence.

Maître Yoda, un sage soufi ?

Ce point de vue contraste avec la culture populaire américaine qui regorge d’associations positives entre la spiritualité et le combat. Pensez au Dune de Frank Herbert, aux maîtres samouraïs sautant dans les airs ou aux chevaliers Jedi. Il n’est pas surprenant que dans le processus de recherche qui l’a conduit a écrire le scénario de Star Wars, George Lucas ait consulté un ordre soufi en Californie ce qui l’a conduit à intégrer des thèmes islamiques dans la saga épique.

« La Force » en tant que représentation du pouvoir singulier, omniprésent et englobant de Dieu, ou Yoda en tant que shaykh soufi sage dérive d’un symbolisme islamique évident. Indépendamment de ces appropriations (sans doute positives), de telles associations entre la spiritualité et la lutte contre l’injustice s’étendent rarement aux musulmans eux-mêmes, dont les luttes sont rarement considérées comme légitimes.

Bien qu’invisible aujourd’hui, une riche histoire de résistance soufie murmure derrière les luttes contemporaines contre la répression étatique. Considérez les Ouïghours. L’internement et l’oppression auxquels ils sont confrontés par le Parti communiste chinois plongent leurs racines historiques dans la dynastie Qing du XIXe siècle, lorsque le Turkestan oriental était gouverné par les Khojas, descendants du célèbre maître soufi Naqshbandi d’Asie centrale, Ahmad Kasani (décédé en 1542).

Le soufisme guerrier asiatique

Nous savons peu de choses sur des personnalités telles que Khoja Wali Khan de Kokand qui, après avoir accompli les prières du tarawih durant le Ramadan de 1857, a attaqué une garnison chinoise, tuant leur commandant. Bien que Wali Khan ait été brutal et que son règne ait été de courte durée, le Parti communiste chinois n’a pas oublié cette histoire de résistance soufie au totalitarisme chinois. En revanche, peu de musulmans en ont connaissance aujourd’hui.

Deux décennies avant la rébellion de Wali Khan, un autre féroce chef soufi Naqshbandi avait dirigé la résistance caucasienne contre la Russie impériale. L’imam Shamil (décédé en 1871) était connu pour son charisme et son engagement indéfectible à faire respecter la charia dans un environnement hostile.

Mais plus important encore, il a réussi à unir des groupes comme les musulmans du Daghestan et de Tchétchénie dans la résistance aux aspirations impériales russes dans ce qui est connu sous le nom de guerre du Caucase. À ce jour, l’imam Shamil est vénéré par la diaspora caucasienne dans le monde entier et a même inspiré la résistance silencieuse des groupes clandestins soufis illégaux en URSS.

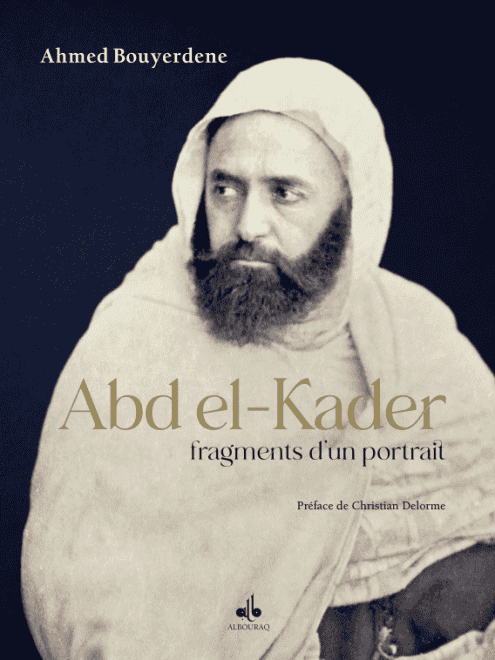

La rencontre entre Shamil et AbdelKader

Pendant le hajj de 1825, l’imam Shamil rencontra – et sans doute inspira – un autre jeune leader destiné à une vie de lutte armée : l’émir algérien AbdelKader (décédé en 1883). Les deux ont échangé des stratégies pour résister aux menaces étrangères.

Cinq ans plus tard, la France envahira l’Algérie et, à l’âge de 24 ans, AbdelKader se retrouvera au centre de la résistance algérienne à la colonisation française. En tant que représentant de l’ordre soufi Qadiriyya, dont la lignée remonte au Cheikh Abdul Qadir al Jilani (12e s), et en tant que descendant du Prophète Muhammad, AbdelKader a pu unir toute l’Algérie pour se soulever et prendre les armes contre les Français.

La résistance n’est pas menée uniquement par des hommes : des femmes soufies comme Lalla Fatma N’Soumer (décédée en 1863) mènent plusieurs batailles contre les Français. Fatma N’Soumer fut capturée par les Français et mourut en captivité six ans plus tard. Enragé par la résistance algérienne soutenue et menée par des hommes et des femmes soufis charismatiques, le général français Bugeaud fanfaronne alors : « J’entrerai dans vos montagnes, je brûlerai vos villages et vos récoltes, j’abattrai vos arbres fruitiers. »

Hizb al-Sayf, une litanie tidjanie

Les colonisateurs français rencontrèrent également une résistance soufie en Afrique de l’Ouest. Dans ce qui est le Sénégal d’aujourd’hui, Shaykh Umar Futi Tal avait passé 55 ans à enseigner et à fonder une communauté rattachée à l’ordre soufi Tijaniyya avant d’être entraîné dans une vie de résistance militaire à la présence coloniale française.

La légende raconte que ses prouesses spirituelles par le biais de sa wilaya (amitié/alliance avec Dieu) étaient si fortes qu’il pouvait anéantir un combattant ennemi au moyen d’un seul regard mortel. À juste titre, sa litanie de Tijani préférée a été surnommée Hizb al-Sayf (« La litanie de l’épée ») et son magnum opus est intitulé à juste titre « Les lances de la ligue des miséricordieux contre les lances de la ligue de Satan le maudit« .

Le texte n’est pas un manuel militaire comme le titre pourrait le suggérer. Il s’agit plutôt d’un recueil d’éthique soufie sur la construction de bons traits de caractère et l’impératif de connaître Dieu (ma’rifa).

Pour Tal, l’armement figuratif possède une importance métaphysique qui dépasse de loin l’armement physique de ses ennemis terrestres. La force des guerriers soufis comme Tal provenait d’une confiance inébranlable en Dieu en tant que ghalib ultime(victorieux). Dans un hadith qudsi, Dieu dit : « Quiconque montre de l’inimitié envers mon wali (ami), alors je lui déclare la guerre. »

L’humanisme de Omar al Mukhtar

Malgré leur brutalité, les colonisateurs européens ne sont pas parvenus à influencer l’éthique guerrière des soufis. Au tournant du XXe siècle, une autre résistance maghrébine va se fomenter face à la colonisation italienne de la Libye. La figure de proue de l’ordre Senussi, Cheikh Omar al-Mukhtar, surnommé le « Lion du désert », a organisé et dirigé la résistance libyenne à la colonisation italienne pendant près de vingt ans.

Contrairement à la brutale campagne d’Italie, qui n’a pas épargné les captifs, Omar al-Mukhtar s’en est remis au principe jurisprudentiel islamique de l’interdiction de tuer des prisonniers de guerre. Lorsque ses partisans lui ont demandé pourquoi il ne tuerait pas ses captifs italiens, il a répondu : « ce ne sont pas nos professeurs« . Sa position morale n’était pas réciproque de celle des Italiens. Ces derniers ont finalement capturé al-Mukhtar et l’ont pendu publiquement en 1931.

Pour nombre de ces personnalités, leur engagement dans la recherche de connaissances, le dhikr (souvenir de Dieu) et la construction d’une communauté ont souvent pris le pas sur une vie de combat. Mais la guerre leur a été imposée et ils ont finalement opté pour le « djihad mineur » au péril d’eux-mêmes.

L’imam Hussayn, un modèle

Evoquons aussi l’exemple du cheikh syrien Izzuddin al-Qassam (décédé en 1935), qui a quitté sa zawiya dans sa Syrie natale pour tenter de défendre la Libye contre l’incursion italienne, mais a ensuite voyagé pour diriger la résistance armée en Palestine, où il s’est finalement installé et a établi des rassemblements réguliers de mawlid à Haïfa.

L’engagement des soufis de vivre les enseignements islamiques a éclairé leur vision de cette existence comme étant parsemée d’épreuves, à l’image de la vie des prophètes et des membres de la famille du prophète Muhammad qui, sous la direction de l’imam Hussain, a également fait face à une violence indescriptible aux premiers temps de l’islam.

Des ascètes tels qu’Ibrahim ibn Adham (décédé en 778) et Abdullah ibn al-Mubarak (décédé en 797) « ont fourni les principaux modèles de représentation des soufis comme d’audacieux moudjahidins« , selon Harry Neale, auteur d’un livre sur les premiers guerriers soufis.

S’inspirant de ces exemples passés, les guerriers musulmans du XIXe siècle savaient que, quelle que soit l’ampleur de la répression sous le régime colonial, les injustes ne gagnent jamais vraiment. Cette conviction animait leur vision de l’injustice et alimentait leur résistance à l’oppression.

La menace des awliyyas contre le colonisateur

Les mouvements anticoloniaux soufis étaient également répandus en Asie du Sud au XIXe siècle.

Des personnalités telles que Fazle Haq Khairabadi (décédé en 1861) ont émis une fatwa déclarant le jihad contre les Britanniques en 1857 et Titu Mir (décédé en 1831), un gymnaste et lutteur chevronné, a formé ses compatriotes au Bangladesh pour combattre les Britanniques à l’aide de l’art du lathi (bâton de bambou).

Mir fut influencé par Syed Ahmed Barelvi, connu pour avoir recruté des milliers d’ouvriers agricoles comme combattants et construit une grande forteresse en bambou pour résister à l’invasion britannique. Malgré leur vaillante résistance, l’humble bâton en bambou a cédé la place aux canons britanniques et Titu Mir et des centaines de ses hommes ont été tués à la baïonnette.

Mais les awliyya (saints), les réseaux et les sanctuaires continuaient de menacer la domination impériale britannique. Le soufisme possédait la capacité d’inclure des strates divergentes de la société sud-asiatique, défiant ainsi le système de catégorisation coloniale selon des critères religieux, ethnolinguistiques et culturels.

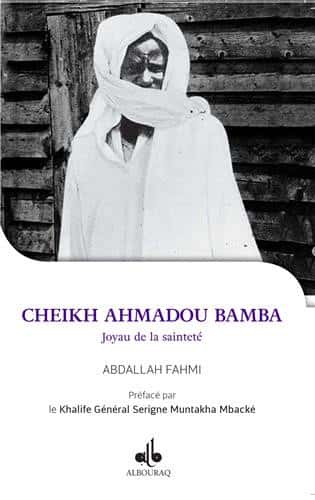

Le djihad pacifique de Bamba

Pour autant, la résistance de principe, sous la bannière du soufisme, n’a pas toujours abouti à l’usage de la violence. Dans les faits, l’autodéfense violente était considérée comme « le jihad mineur » par rapport au jihad de l’âme et au jihad de la plume et de la langue. Dans un hadith célèbre, le Prophète déclare lui-même que « la meilleure forme de jihad est de dire une parole de vérité à un dirigeant injuste ».

Bien loin de cet idéal, de nombreuses personnalités soufies emblématiques servent aujourd’hui l’intérêt des tyrans du Moyen-Orient et ne voient aucun problème à être utilisées comme outils de soft power par les gouvernements occidentaux et leurs alliés.

Pour la plupart des guerriers soufis, le combat était invisible. Le meilleur exemple de cela est représenté par Shaykh Ahmadou Bamba Mbacke (décédé en 1927) qui a terrifié les forces coloniales françaises au Sénégal sans jamais verser une seule goutte de sang. Il a fondé l’un des plus grands ordres soufis du Sénégal, l’ordre Muridiyya (mouride), et a mené une résistance non violente au colonialisme bien qu’il ait passé la majeure partie de sa vie en exil et en résidence surveillée.

Dans un célèbre poème en arabe, il écrit :

« Vous m’avez exilé, m’accusant de djihad […]

Eh bien, vos paroles à mon sujet sont vraies […]

Car en vérité pour l’amour d’Allah le majestueux, je me bats. »

Le soufisme guerrier, une mémoire oubliée

Pour Bamba et d’autres guerriers soufis, la bataille la plus difficile se situait à l’intérieur de l’âme. Mais ils savaient que si cette lutte intérieure ne se traduisait pas par un défi tangible au mal du monde, alors elle ne serait qu’hypocrisie.

Il existe de nombreuses autres récits de figures soufies de ce genre, à travers l’histoire, dont les actions étaient animées par une conviction morale profonde. Grâce aux écrits et à la ma’rifa (connaissance de Dieu), ces héros de la sainteté avaient compris que les différents pharaons et yazids de l’histoire représentaient des archétypes cycliques et intemporels, affirmant ainsi la promesse coranique : Dieu peut multiplier le petit nombre, fortifier le faible et accorder la victoire aux opprimés.

Les groupes soufis contemporains ont largement dissocié leur conscience de cette histoire, même si elle présente un antidote puissant aux attitudes, à la fois islamophobes et musulmanes, orientées vers la recherche de justice dans la tradition de l’Islam. Pour ces sages guerriers, l’engagement dans la résistance de principe est né de leur engagement dans le soufisme, et non malgré lui.

Farah El-Sharif est chercheuse et historienne de la pensée islamique moderne et contemporaine. Docteure du département des langues et civilisations du Proche-Orient de l’Université de Harvard, Farah El-Sharif s’est concentrée sur la production islamique de l’Afrique de l’Ouest du XIXe siècle. Elle a obtenu sa maîtrise en études islamiques à la Graduate Theological Union de Berkeley, où elle a travaillé sur les représentations du soufisme dans la religion américaine et la sphère publique. Elle est actuellement directrice associée du programme Abbasi en études islamiques à l’Université de Stanford.

Notes :

[1] Zut, Paul. « Le soufisme a-t-il une politique ? » Dans C. Raudvere & L. Stenberg (Eds.). « Le soufisme aujourd’hui: patrimoine et tradition dans la communauté mondiale » (pp. 13–30). Londres : IB Tauris, 2010.

[2] Algar, Hamid. « Une brève histoire de l’ordre Naqshbandi. » In Naqshbandis : Cheminements et situation actuelle d’un ordre mystique musulman, édité par Marc Gaborieau, Alexandre Popovic et Thierry Zarcone. Istanbul et Paris : Éditions Isis, 1990.

A lire également :