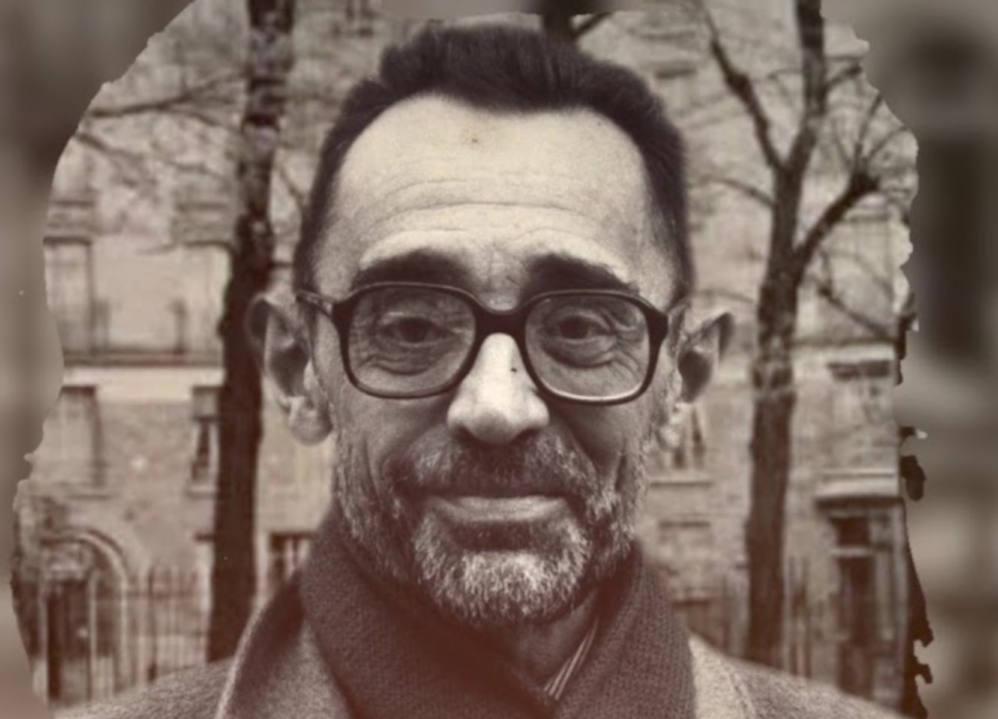

Ancien président directeur général des éditions du Seuil de 1977 à 1989, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, Michel (Ali) Chodkiewicz, grand spécialiste du soufisme et de l’oeuvre d’Ibn ‘Arabi, nous a quitté le 31 mars dernier. Mizane.info lui rend hommage dans un article consacré à son travail et à sa production écrite, une forme d’introduction à l’héritage intellectuel et spirituel qu’il nous a légué.

Lorsque j’appris la nouvelle de la mort de Michel (Ali) Chodkiewicz le 31 mars, à l’âge de 90 ans, j’éprouvai un double sentiment. D’admiration, d’abord, pour une vie si remplie, et toute entière consacrée à l’étude et à la connaissance du patrimoine spirituel de l’islam.

De curiosité, ensuite, envers cet homme dont le nom revenait sans cesse au cours des échanges que j’avais eu avec des acteurs actifs dans les milieux akbariens et guénoniens.

Une curiosité d’autant plus amplifiée par mon ignorance personnelle de l’oeuvre de Chodkiewicz.

Ignorance à laquelle sans plus attendre je décidais de mettre un terme en me plongeant dans ses écrits afin d’y puiser la substance nécessaire à l’élaboration de cet hommage intellectuel que tous les grands esprits méritent.

Dans la limite du temps qui m’était imparti, je fis donc le choix de la lecture de son oeuvre maîtresse, « Le Sceau des saints. Prophétie et sainteté dans la doctrine d’Ibn ‘Arabi » à laquelle suivit celle d’un traité spirituel de métaphysique « L’Epître sur l’unicité absolue » d’Awhâd al-dîn Balyânî sur lequel Chodkiewicz avait travaillé, et aussi pèle-mêle d’une centaine de pages d’articles universitaires rédigées sur des thèmes spécifiques du soufisme (lire également son ouvrage « Un océan sans rivage », consacré à l’ancrage coranique de l’oeuvre d’Ibn ‘Arabi).

J’étais moi-même loin de regretter cette plongée dont je sorti revigoré dans l’oeuvre de celui qui fut l’un des proches de Michel Valsan à qui l’on doit l’ancrage et la transmission de la pensée de René Guénon en France et en particulier dans les milieux musulmans, et qui l’initia à la pensée d’Ibn ‘Arabi.

Michel Chodkiewicz n’était pas seulement un grand universitaire qui allait à la rencontre des acteurs confrériques, et qui œuvra pleinement à la traduction et au commentaire de plusieurs joyaux de la spiritualité islamique (citons, outre l’épître mentionnée précédemment, Le Kitab al mawaqif -Livre des haltes – de l’émir Abdel Qader et évidemment, des sections de l’oeuvre maîtresse d’Ibn ‘Arabi, Futuhat al mekkiya, usuellement traduit par les Illuminations (ouvertures) de la Mecque).

Chodkiewicz était surtout un fin connaisseur du soufisme, de ses grandes figures, de son vocabulaire technique, et de son contenu doctrinal.

Il connaissait toutes les œuvres et les études critiques des orientalistes et islamologues qui s’y étaient penchés et n’hésitait pas à l’occasion à les corriger avec politesse et subtilité lorsqu’il convenait de le faire.

Outre cela, il fut sans conteste en France le plus grand connaisseur de l’oeuvre d’Ibn ‘Arabi à laquelle il consacra la plus grande partie de sa vie. Avant d’y revenir, nous allons rapidement présenter quelques aspects du soufisme et de ses problématiques traités par Chodkiewicz.

Les rites initiatiques du soufisme

Dans une publication intitulée « Connaissance des religions » et dans le cadre de son dossier « Vivre et transmettre la Tradition », Michel Chodkiewicz s’était penché sur « les rites d’initiation dans le soufisme », titre de sa contribution personnelle.

Après avoir souligné l’imprécision du terme de confrérie, notion horizontale et à connotation sociale, pour traduire le terme de tariqa (voie) qui implique une verticalité du cheminant vers Dieu et dont le caractère social est « accessoire », Chodkiewicz nous rappelle les conditions de cet engagement spirituel.

« Celui qui s’y engage (dans la Voie, ndlr) est un sâlik – littéralement un « voyageur ». Le voyage est périlleux : il ne peut s’accomplir que sous la direction d’un guide, un murshid. C’est à ce dernier qu’il appartient d’accepter ou de refuser les candidats au voyage puis, dans le cas d’une acceptation, de définir les conditions auxquelles elle est soumise et enfin de transmettre au novice les moyens de grâce qui permettront à son entreprise d’être efficace. »

A propos des formes initiatiques présentes dans le soufisme, Chodkiewicz en identifie trois majeures.

« Ces formes, nous dit Chodkiewicz, dont les variantes sont nombreuses et qui s’entourent d’un cérémonial accessoire, se ramènent finalement à trois modalités (…) le pacte (‘ahd, bay’a, mubâya’a), le talqîn al-dhikr, qui est la transmission d’une formule d’invocation et le lubs al-khirqa, l’investiture du froc initiatique. Le pacte et le talqîn sont considérés comme d’institution prophétique et peuvent revendiquer des justifications scripturaires (…) l’investiture de la khirqa, surtout pratiquée dans l’orient musulman, se voit généralement attribuer une origine plus tardive. Le pacte est la forme la plus fondamentale et celle qui se réclame des plus solides garanties scripturaires puisqu’elle s’appuie à la fois sur le pacte métahistorique conclu entre Dieu et l’humanité toute entière présente dans les reins d’Adam (Cor 7, 172) et sur le pacte historique conclu entre le Prophète et les croyants à Hudaybiyya (Cor 48, 10 et 18). »

Les modalités opératoires du pacte (al bay’a) inaugure solennellement les rapports entre maître spirituel et aspirant (murid) au cours de ce qu’il convient de nommer un engagement sacré.

« La bay’a par laquelle le murîd, le disciple, est reçu dans la tarîqa est au premier degré un acte d’allégeance au shaykh. Le murîd place sa main droite ou ses deux mains sous la main droite du maître (…) le shaykh n’agit là que comme substitut (naib) du Prophète et, à travers et au-delà du Prophète, c’est la main de Dieu Lui-même qui est posée sur celle de l’initié. Le vœu d’obéissance du murîd, qu’il soit ou non formulé verbalement, revêt donc une extrême gravité : il se livre entre les mains du shaykh « comme le mort entre les mains du laveur des morts » et cela aussi bien dans le domaine des activités profanes mariage, choix d’une profession, etc.) que dans celui des œuvres spirituelles. »

La contrepartie de cette allégeance qui implique des devoirs spirituels de la part du shaykh est la communication au murid d’ « un influx de grâce (baraka, madad) qui va féconder sa vie spirituelle et le rendre apte à parcourir les degrés de la Voie. »

Si le soufisme est la station islamique de l’excellence (maqam al ihsan), là où celle des théologiens (mutakalimun) était la station de la foi (maqam al imane) et celle des fuqahas (juristes) celle de la soumission (maqam al islam), selon une classification hiérarchique d’Ibn ‘Ajiba appliquée au célèbre hadith de Gabriel, il ne l’est que par sa référence centrale au Prophète (PBDSL), maître des maîtres spirituels, source de toutes les chaînes de transmission (silsila) et modèle coranique par excellence des croyants.

Le statut de la khirqa (froc initiatique) dans le soufisme est différent de la bay’a, rappelle cependant Chodkiewicz.

« L’investiture de la khirqa, qui impose le recours à un instrument, est une forme rituelle moins « primordiale » que les précédentes : l’Adam originel est nu. C’est après la faute seulement qu’il se couvre min zaaraq al-janna, de « feuilles du Paradis ». Le lubs al-khirqa peut constituer un mode d’initiation mais apparaît souvent aussi comme un complément de cette dernière, comme un rite destiné à transmettre à un disciple déjà initié un surcroît de grâce. »

Dans nombre de cas, écrit Chodkiewicz, « la transmission s’opère par la remise d’un simple bonnet de coton, comme il advient pour Ibn ‘Arabî, d’une pièce d’étoffe ou d’un autre objet : canne, ceinture, etc ».

Pour Suhrawardî (m. 1234), note l’ancien directeur du Seuil, « l’investiture de la khirqa est bien une initiation au sens propre : revêtir la khirqa, écrit-il, établit le lien entre le shaykh et le disciple, ce dernier se plaçant sous l’autorité du shaykh […]. C’est le signe que le disciple s’en remet totalement à son maître (tafwîd), lui fait soumission (taslîm), qu’il entre dans l’obéissance au maître, à Dieu et à Son Envoyé et vivifie (= actualise) la coutume {sunna) du pacte d’allégeance (mubâya’a) avec le Prophète. La khirqa est le seuil par lequel on accède à la compagnie (suhba) du maître spirituel. »

La notion de chaîne et de maître, on s’en doute, revêt dans le cadre de cet objectif de transmission, une importance des plus cruciales.

« Dernier maillon d’une « chaîne initiatique » (silsila) qui, de maître en maître, remonte au Prophète et par lui à Dieu, le shaykh, on le voit, détient un double pouvoir qui présente une certaine analogie avec celui qui dérive, dans le christianisme, de la succession apostolique : pouvoir « d’ordre » et pouvoir de « juridiction ». Agrégé à la lignée spirituelle de son maître, le disciple se trouve par là même surnaturellement assisté dans ses efforts pour parvenir à la perfection : « Le récipiendaire, écrit Sha’ranî, devient comme un des maillons d’une chaîne de fer. Lorsqu’il se met en mouvement pour une raison quelconque, tout le reste de la chaîne se met en mouvement avec lui ».

Comment devient-on maître spirituel et sous quelles conditions ?

Il y a au moins deux conditions. « La première, écrit-il, est relative à la perfection intérieure que le futur maître a atteinte grâce à la tarbiya, à l’éducation qu’il a reçue de son propre shaykh. C’est à ce dernier, et à lui seul, d’apprécier si le disciple possède les qualités requises. La rectitude morale, l’observance rigoureuse de la loi sacrée, le renoncement, l’« héroïcité des vertus » sont nécessaires mais non suffisantes. Il faut aussi, selon Ahmad al-Tïjânî (m. 1845), que « se soient levés pour lui tous les voiles qui interdisent la parfaite vision de la Présence divine ». Il faut encore, déclare l’Émir ‘Abd el-Kader « qu’il ait une connaissance effective « des déficiences qui font obstacle et des maladies qui empêchent de parvenir à la Gnose […], une science éprouvée de la thérapeutique, des dispositions tempéramentales et des remèdes qui leur conviennent ».

La seconde condition est l’ijâza, « la « licence » ou « permission » qui est le signe visible de l’agrément divin ». « Elle peut être verbale (généralement mais pas toujours devant témoins) ou symbolisée par la remise d’un objet (turban, sandales, tapis de prière…) mais elle est habituellement confirmée par l’octroi d’un document écrit (khilafatnameh dans le soufisme de langue persane) par lequel le shaykh, après avoir établi sa propre légitimité en rappelant sa silsïla, octroie au destinataire des pouvoirs plus ou moins étendus (…) L’ijâza n’est pas un rite. Elle atteste simplement la régularité « juridique » du nouveau shaykh (…) Elle garantit au murîd qui se place dans l’obédience de son titulaire l’efficacité du rite d’initiation. »

Lorsqu’un maître décède, sa succession ouvre toujours une parenthèse délicate dans l’histoire des turuqs.

« La succession d’un shaykh défunt entraîne, d’autre part, un type particulier de complications. L’initié en qui son maître a reconnu les qualifications nécessaires est pourvu, poursuit Chodkiewicz, d’une ijâza qui en fait à son tour un initiateur. Il se voit accorder une délégation plus ou moins étendue. Son statut est celui que désignent les termes de khalîfa ou de muqaddim. Mais il est rarement le seul titulaire d’une ijâza dans l’entourage du défunt. Or il n’y a, en matière de droit successoral, aucune règle précise qui serait commune à toutes les turuq ou qui serait même appliquée de façon constante à l’intérieur d’une tarîqa. Cependant, les cas de figure se ramènent pratiquement à quatre, dont les prototypes sont les modes de dévolution du califat successivement employés après la mort du Prophète pour désigner les premiers chefs de la communauté, à savoir : désignation directe par le prédécesseur, soit par ishâra, c’est-à-dire de manière allusive, par un geste symbolique, comme ce fut le cas pour Abu Bakr ; soit par une formulation expresse comme celle que fit Abu Bakr en faveur de ‘Umar ; désignation indirecte par le prédécesseur (le troisième calife, ‘Uthmân, fut choisi par un conseil restreint dont ‘Umar, avant sa mort, avait nommé les membres) ; et, enfin, élection par les membres de la communauté comme il advint pour ‘Alî. Des signes du ciel visions identiques reçues simultanément par plusieurs confrères par exemple – peuvent orienter ce processus. »

Une vision profonde du Réel

Mais le soufisme ne se réduit pas, loin s’en faut, à un ensemble de rites spécifiques de type initiatique.

Dans son article « Le paradoxe de la Ka’ba », publié dans la Revue de l’histoire des religions, Chodkiewicz soulignait la profondeur de l’exigence spirituelle propre au soufisme, dans son approche par exemple des rites islamiques.

Une citation d’un dialogue où le maître Shibli questionne l’un de ses disciples de retour du pèlerinage, témoigne de la radicalité de cette exigence. Les questions de Shiblî, écrit Chodkiewicz, portent sur tous les rites prescrits, énumérés dans l’ordre où ils doivent être accomplis par le pèlerin.

« Shiblî me dit : “T’es-tu dépouillé de tes vêtements [pour revêtir la tenue d’ihrâm] ?” Je répondis : “Oui”. Il me dit : “T’es-tu dépouillé en même temps de tous tes actes ?”. Je répondis : “Non”. “Alors, dit-il, tu ne t’es pas défait de tes vêtements…” Il dit : “T’es-tu purifié par l’ablution ?”. Je répondis : “Oui”. Il dit : “T’es-tu purifié ce faisant de toutes tes infirmités ?”. Je répondis : “Non”. “Donc, dit-il, tu n’as pas accompli l’ablution…” » Un peu plus loin, Shiblî interroge son interlocuteur sur la talbiyya, la formule rituelle : « “Me voici, mon Dieu, me voici !” “Lorsque tu as prononcé la talbiyya, as-tu entendu l’appel auquel tu répondais ?” “Non.” “Alors tu n’as pas prononcé la talbiyya.” “Lorsque tu es entré dans la Mosquée, es-tu entré dans la Proximité divine ?” “Non.” “Alors tu n’es pas entré dans la Mosquée.” “Lorsque tu as vu la Ka’ba, as-tu vu ce pourquoi on la prend pour but ?” “Non.” “Alors tu n’as pas vu la Ka’ba.” » Après une série d’autres questions, Shiblî conclut : « Tu n’as donc pas fait le pèlerinage. Recommence-le ! »

Au-delà de la difficulté d’atteindre une telle exigence, Chodkiewicz nous indique que le but de ce dialogue est ailleurs. « Ce qu’il dénonce ironiquement c’est le risque, inhérent à toute pratique formelle – or tout rite est forme – de n’être que cela et d’oblitérer la finalité des actes prescrits. »

Pourtant, si le soufisme est la station islamique de l’excellence (maqam al ihsan), là où celle des théologiens (mutakalimun) était la station de la foi (maqam al imane) et celle des fuqahas (juristes) celle de la soumission (maqam al islam), selon une classification hiérarchique d’Ibn ‘Ajiba appliquée au célèbre hadith de Gabriel, il ne l’est que par sa référence centrale au Prophète (PBDSL), maître des maîtres spirituels, source de toutes les chaînes de transmission (silsila) et modèle coranique par excellence des croyants selon le verset « Certes, il y a pour vous dans l’Envoyé de Dieu un modèle excellent » Laqad kâna lakum fî rasûli Llâhi uswatun hasana (Cor. 33 : 21).

Si la uswa hassana a été souvent identifiée à une imitation extérieure du Prophète dans les écoles les plus exotériques, la dimension de l’enseignement éthique et spirituel du Prophète a, elle, été incontestablement investi par les adeptes du tassawuf.

Une voie souvent adoptée par des figures sociales particulièrement modestes, humbles, et même illétrée. C’était oublier que la maa’rifa (gnose) est accessible à ceux qui en ont les dispositions intérieures et qu’elle relève exclusivement de Dieu, loin de toutes procédures sociales sélectives.

« Là où les ulamâ, au sens usuel de ce mot, s’appuient sur des conjectures, les awliyâ (saints, rapprochés) sont forts d’une certitude qui ne contredit pas la légitimité des clercs mais révoque leur monopole. Ils peuvent ainsi remplir sans hésiter les blancs de la carte du sacré, convoquer de nouvelles épiphanies (…) Les ulamâ – entendons ici : les clercs, les docteurs – ne s’y sont pas trompés. De toutes les prétentions des awliyâ, la plus insupportable à leurs yeux est précisément de posséder ce ilm bi-lâ wâsita, cette « science sans intermédiaire » (Lire « Le saint illétré dans l’hagiographie islamique », in Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques).

On se souviendra à ce propos de cette adresse cinglante qu’al-Bistamî adressera aux ulamas de son temps : « Vous tenez des morts une science morte ; je tiens la mienne du Vivant qui ne meurt pas ».

La tension entre rationalisme et mystique

Tous le monde connait l’anecdote de la rencontre entre le jeune Ibn ‘Arabi et Ibn Rushd, où le vieux maître de la rationalité questionnait l’équivalence des deux voies d’accès à la vérité et au Réel.

Moins nombreux sont ceux en revanche qui connaissent celle du célèbre penseur et théologien rationaliste Fakhr ad-Din Razi qui fut tenté lui aussi par l’aventure mystique, avant d’y renoncer.

Chodkiewicz revient sur cette anecdote croustillante qui illustre elle aussi les rapports entre raison et spiritualité.

« L’illustre théologien Fakhr al-dîn Râzî vint un jour trouver un saint non moins illustre – il s’agissait de Najm al-dîn Kubrâ – et demanda à entrer dans la Voie sous sa direction. Kubrâ chargea son disciple d’installer Râzî dans une cellule et prescrivit au théologien de s’adonner dans cette khalwa à l’invocation. Il ne s’en tint cependant pas là : projetant sur Râzî son énergie spirituelle, son tawajjuh, il le dépouilla, nous dit-on, de toutes les sciences livresques qu’il avait acquises. Or, quand Râzî prit conscience que s’effaçait soudainement de sa mémoire les connaissances dont il était si fier, il se mit à crier de toutes ses forces : « Je ne peux pas, je ne peux pas ». L’expérience s’arrêta là. Râzî sortit de sa khalwa et prit congé de Najm al-dîn Kubrâ. »

On se tromperait pourtant en voyant dans ce récit l’illustration d’un obscurantisme mystique ou d’un éloge de l’ignorance propre au tassawuf. Il faut comprendre bien davantage celle d’une distinction capitale entre deux types de connaissances bien précises et délimitées, qui ne chassent pas sur le même terrain.

Ibn ‘Arabi mettra en scène avec une force d’évocation particulière cette distinction entre le ‘arif bi-llah (gnostique) savant de l’Être authentique et vivant, et le philosophe adepte du monde du contingent et du devenir (corruption), dans une ascension unique décrite dans les Futuhat al makkiya.

Au tâbi’, « celui qui « suit » un prophète et se conforme à sa Loi », fait face « le sâhib al-nazar, le philosophe, celui qui, dans sa recherche de la vérité, ne s’appuie que sur la pensée spéculative.

Dans chaque ciel, décrit Chodkiewicz, le premier s’entretient avec le Prophète qui y réside (ici Adam) et en reçoit des sciences spirituelles, tandis que le second a seulement pour interlocuteur l’ange régent de cette sphère et n’en reçoit que des sciences cosmologiques.

De l’ange de la sphère sublunaire, que Jîlî identifie au dixième intellect dans le langage des philosophes, le sâhib al-nazar recueillera seulement la connaissance du « monde de la génération et de la corruption ».

Dans le ciel de Yusuf (Joseph), « le philosophe n’est instruit que des sciences cosmologiques correspondant à cette sphère tandis que le tâbi’ y reçoit de Yûsuf, qui est par excellence l’interprète des songes, celui qui déchiffre les formes, la connaissance du monde imaginai symbolisé par « la terre qui fut créée du reste de l’argile d’Adam ».

Dans le ciel de Moïse, expose Ibn ‘Arabi, l’être qui, renonçant à la voie spéculative qui est celle des philosophes, a progressé sur le chemin tracé par l’enseignement prophétique, reçoit de Moïse « douze mille sciences », référence implicite au verset 2 : 60 où, du roc que frappe le bâton de Moïse, surgissent douze sources correspondant aux douze tribus d’Israël, c’est-à-dire à autant d’aspects de la walâya mûsawiyya.

Dans le ciel d’Abraham enfin, « tandis que l’ange régent de cette sphère installe le philosophe « dans une maison obscure », qui n’est autre que son propre ego, le tâbi’ est accueilli par Abraham (…) le philosophe apprend qu’il est arrivé au terme de son ascension et qu’il lui faudra attendre là le retour de son compagnon (…) Le philosophe déclare alors se soumettre à la Loi prophétique et revendique le même statut que le tâbi’. Mais cette conversion ne survient pas en son lieu : il lui faudra d’abord redescendre car c’est sur terre que l’homme, créé de terre, doit accepter la foi et la Loi. »

Dans cet abrégé, se dessine les contours d’une concurrence ou d’un affrontement feutré entre des régimes de connaissances différents et hiérarchisés.

« Il est à noter, au surplus, pour démentir l’idée selon laquelle une activité « intellectuelle » serait contradictoire avec cette disposition à accueillir une illumination surnaturelle, écrit Chodkiewicz, qu’un autre grand maître de la lignée du Shaykh al-Akbar, lui-même un saint, Abd al-karîm al-Jîlî, insiste sur l’importance des livres comme supports de la baraka et comme instruments de perfectionnement spirituel. Nâbulusî, autre akbarien célèbre, défend le même point de vue dans un traité inédit. »

« Par son œuvre, et notamment par cette puissante synthèse que sont les Futûhât, Ibn ‘Arabi a gardé intact le dépôt spirituel (amâna), que les fractures internes du monde musulman et les périls qui le menaçaient du dehors mettaient en danger. Veilleur solitaire dans la nuit du siècle, il préserve pour qui en est digne le « trésor » dont la transmission ne peut plus être assurée dans sa plénitude par l’enseignement des maîtres. »

Cette présentation succincte des recherches de Michel Chodkiewicz serait assurément incomplète si nous occultions la plus importante partie de son travail consacré à la doctrine d’Ibn ‘Arabi.

Un travail brillamment exposé dans son œuvre maîtresse « Le sceau de la sainteté. Prophétie et sainteté dans la doctrine d’Ibn ‘Arabi » dont nous allons tenter de présenter quelques éléments.

Il faut au préalable expliquer aux lecteurs que l’oeuvre immense et complexe d’Ibn ‘Arabi expose de manière décentralisée une doctrine spirituelle et métaphysique de premier plan mais restant largement inaccessible du fait à la fois de cette complexité et de cette dispersion.

Ibn ‘Arabi et la doctrine de la walaya

Rappelons tout de même que l’oeuvre principale d’Ibn ‘Arabi, Futuhat al mekkiya (Les illuminations de la Mecque) comporte des milliers de pages réparties en 37 volumes, 560 chapitres et a été rédigé sur une période de près de 40 ans ! C’est précisément tout le mérite de Michel Chodkiewicz d’avoir réussi à condenser et à proposer au public la doctrine d’Ibn ‘Arabi dans un exposé accessible mais rigoureux. Chodkiewicz n’était pas un théoricien ni un penseur au sens strict mais un remarquable herméneute.

Résumer la richesse de son livre « Le Sceau des saints. Prophétie et sainteté dans la doctrine d’Ibn ‘Arabi » est difficile. Dans un va et vient vertigineux entre toutes les figures savantes du tassawuf, l’ouvrage expose plusieurs notions courantes dans le tassawuf telles que la walaya (proximité divine, traduit improprement par sainteté qui renvoie plutôt à la racine arabe QDS mais que choisit de conserver néanmoins Chodkiewicz pour des raisons de commodité), ‘ibada et ‘ubudiyya, ma’sum et mahfuz, qutb, afrad, khatm, etc.

La walaya est une notion centrale du soufisme et le wali est ce nom que se partagent en commun Dieu et son serviteur.

Dans l’oeuvre du shaykh al akbar, précise Chodkiewicz,« le walî n’est pas toujours désigné sous ce nom : il apparaît aussi sous ceux de ârif (« gnostique »), muhaqqiq (« homme de réalisation spirituelle », terme que privilégiera un Ibn Sab’în), malâmi (« homme du blâme »), wârith (« héritier »), voire tout simplement de sûfî, de abd (« serviteur ») ou même de rajul (« homme », au sens de vir perfectas). »

La doctrine de la walaya d’Ibn ‘Arabi a impacté de manière décisive le sens de cette notion à la fois dans le soufisme mais a exercé également une influence importante dans la doctrine chiite via l’étude des Fusus al Hikam, de l’aveu même de Haydar Amoli qui lui consacra un commentaire, en plusieurs volumes (Nass al nusus), comme Khomeiny quelques siècles plus tard.

Pour Ibn ‘Arabi, les authentiques héritiers des Prophètes sont les awliyas car eux seuls ont accédé à la plénitude de leur savoir, en référence à un hadith affirmant que le savoir est le seul héritage des prophètes.

Plus encore : les prophètes sont des saints consacrés par Dieu et si le régime législatif de leur prophétie prend fin temporellement, leur statut de wali est permanent.

La porosité des deux notions est forte (Ibn ‘Arabi parle de nubuwwat al-tashrî’ – prophétie légiférante – et nubuwwa mutlaqa ou ammâ – prophétie indéterminée ou générale) mais la distinction reste maintenue.

« Sache que la prophétie et la sainteté ont en commun trois choses : une science qui ne provient pas d’une étude en vue de l’acquérir; la faculté d’agir par la seule énergie spirituelle himma) dans des cas où, normalement, on ne peut agir que par le corps, voire même dans les cas où le corps est impuissant à agir; et enfin la vision sensible du monde imaginai (âlam al-khayâl). Elles se distinguent en revanche en ce qui concerne le discours divin, car l’adresse divine au saint est différente de celle faite au prophète et l’on ne doit pas s’imaginer que les ascensions spirituelles (ma’ârij, pl. de mi’râj) des saints sont identiques à celles des prophètes. Il n’en est rien […]. Les ascensions des prophètes s’opèrent par la Lumière principielle al-nûr al-aslî tandis que celles des saints s’opèrent en vertu de ce qui rejaillit de cette lumière principielle (Risâlat al-anwâr, Hayderâbâd, 1948). »

Mais chose significative la walaya chez Ibn ‘Arabi englobe la prophétie car elle la précède et la suit.

Mais chose significative la walaya chez Ibn ‘Arabi englobe la prophétie car elle la précède et la suit.

« Sache, écrit-il, que la walâya est la sphère qui englobe toutes les autres et c’est pourquoi elle ne comporte pas de terme dans le temps […] La prophétie (nubuwwa) légiférante et la mission des Envoyés (risâla), en revanche, ont, elles, un terme qu’elles ont atteint en la personne de Muhammad puisque après lui il n’y a plus ni prophète – entendez de prophète apportant une Loi révélée ou se soumettant à une Loi révélée antérieure, ni envoyé législateur (Fusus al hikam, chap XIV). »

La notion cardinale de sceau de la sainteté

Cette proximité institue chez le shaykh al akbar une analogie fonctionnelle respective. A la notion de khatm al anbiya (sceau des prophètes) correspond celle de khatm al awliyya (sceaux des saints).

Sur cette notion de khatm al awliyya (il existe en fait trois sceaux chez Ibn ‘Arabi), nous renvoyons les lecteurs à l’ouvrage de Chodkiewicz, ne pouvant dans les limites d’un article qu’évoquer succintement tous ces concepts clé de la métaphysique akbarienne.

Même chose pour la centralité radicale de la figure du Prophète Muhammad (PBDSL) dont la nature déborde largement la réalité physique et historique de Muhammad ibn Abdullah (PBDSL). Il s’agira chez Ibn ‘Arabi de haqiqa muhamadiyya, réalité muhammadienne, dont tous les prophètes et les saints tireront leur substance et leur subsistance gnoséologique et spirituelle, chaque prophète incarnant une typologie propre (voir les fusus al hikam).

Le Prophète, chez le shaykh al akbar, est le compendium cosmique de l’ensemble de la création.

« Le Prophète « est le genre ultime (al-jins al-àlî) qui contient tous les genres, le père suprême de toutes les créatures et de tous les hommes bien que son argile (tînatuhu : sa nature physique) n’apparaisse qu’ultérieurement », « La Réalité muhammadienne surgit des Lumières de l’absolue plénitude (min al-anwâr al-samadiyya) dans la demeure de l’Unité (al- ahadiyya) », « La Réalité muhammadienne fut existenciée puis II en arracha l’univers » (Anqâ Mughrib, Le Caire, 1954). »

Une autre notion, poursuit Chodkiewicz, complémentaire de celle de haqîqa muhammadiyya, doit être mentionnée ici : c’est celle d’« Homme Parfait » (insân kâmil).

« C’est par lui, écrit Ibn ‘Arabi, que Dieu regarde Ses créatures et leur dispense Sa Miséricorde; car il est l’homme adventice et pourtant sans commencement, éphémère et pourtant éternel à jamais. Il est aussi la Parole qui sépare et unit. C’est en vertu de son existence que le monde subsiste. Il est au monde ce que le chaton d’un sceau est à ce sceau : c’est-à-dire le lieu où l’empreinte est gravée, le signe par lequel le roi scelle ses trésors. Il a été nommé khalîfa [lieutenant, vicaire, substitut] en raison de cela : car c’est par lui que Dieu préserve Sa création, de même que le sceau préserve les trésors. Aussi longtemps que le sceau du roi demeure intact, nul n’oserait ouvrir les trésors sans sa permission. L’Homme a donc été chargé de garder le royaume et le monde sera préservé aussi longtemps qu’y subsistera l’Homme Parfait. »

Selon Chodkiewicz, le terme d’insân kâmil s’applique proprement à l’homme en tant qu’il est en acte ce en vue de quoi il a été créé, c’est-à-dire en tant qu’il réalise effectivement son théomorphisme originel : car Dieu a créé Adam « selon Sa forme ». « Comme tel, il est le « confluent des deux mers » (majma’ al-bahrayn, expression empruntée au verset 18 : 60), celui en qui se réunissent donc les réalités supérieures et inférieures, l’intermédiaire ou « isthme » (barzakh) entre le haqq et le khalq, Dieu et la création. »

Nous pourrions poursuivre indéfiniment ce cheminement intellectuel et spirituel de l’oeuvre d’Ibn ‘Arabi à travers un éclairage des notions de wiratha (héritage), de qutb (pôle), de awtad (piliers), d’al malamiyya (gens du Blâme).

Nous préférons laisser les lecteurs découvrir par eux-mêmes les profondeurs d’une œuvre inégalée dans le monde musulman.

Une œuvre immense à laquelle Michel Chodkiewicz se consacra sa vie durant et dont il résuma l’importance dans ces quelques lignes :

« Par son œuvre, et notamment par cette puissante synthèse que sont les Futûhât, il (Ibn ‘Arabi) a gardé intact le dépôt spirituel (amâna), que les fractures internes du monde musulman et les périls qui le menaçaient du dehors mettaient en danger. Veilleur solitaire dans la nuit du siècle, il préserve pour qui en est digne le « trésor » dont la transmission ne peut plus être assurée dans sa plénitude par l’enseignement des maîtres (…) Par lui restent vivantes et accessibles à ceux qui possèdent les qualifications requises, jusqu’au jour où les hommes seront « pareils à des bêtes », les connaissances spirituelles que recèle le bayt al-walâya. »

Fouad Bahri

A lire aussi :