Samuel Hirszenberg, « Le Bannissement de Spinoza ».

Mizane.info publie la seconde partie d’un article de Sofiane Meziani consacré à la pensée et l’œuvre de Spinoza. Aujourd’hui, place aux rapports entre la religion et la politique. Quel doit être le rôle de l’Etat et quelle relation doit-il entretenir avec le religieux ? Comment garantir la liberté de pensée dans une société multiconvictionnelle ? Réponses dans un texte riche et accessible pour ceux qui ne connaissent pas la pensée du philosophe hollandais.

« Caute ». Spinoza avait pour devise la « prudence ». Cela pouvait se justifier à une époque où la censure était la règle.

Et s’il nous est possible aujourd’hui d’exprimer librement nos opinions, sans doute y est-il aussi pour quelque chose.

Mais de Spinoza, nous retiendrons un autre mot d’ordre : comprendre.

C’est en effet dans l’intérêt de comprendre la nature des débats autour de la place de la religion dans l’espace sécularisé et les enjeux politiques qui en découlent que nous proposons de réinvestir l’œuvre de Spinoza qui est plus que d’actualité.

Sa pensée constitue une véritable clé de lecture du rapport crispé, pour ne pas dire tendu, qui peut y avoir entre le religieux et le politique.

Aussi, ne sera-t-il pas question, ici, de proposer un énième commentaire philosophique de l’œuvre de Spinoza mais d’en interroger patiemment les grandes lignes et surtout d’en dégager les principaux outils d’analyses des débats contemporains de société.

La mort mythique du Sage

Dans le cortège des prophètes de la Raison, on trouve Spinoza qui, lui aussi, n’a pas échappé aux fantaisies des mythes.

À commencer par le récit de sa mort. Il est vrai que les dernières heures d’un penseur qui a ambitionné de transformer radicalement les fondements d’une société revêtent une importance capitale tant pour ses disciples que pour ses adversaires.

Aussi, fallait-il fixer dans les représentations de la postérité l’image d’un Spinoza accueillant, fidèlement à ses propres enseignements, la mort avec sérénité.

C’est ce dont s’est chargé son premier biographe, Lucas, dont la louange frôle parfois l’extravagance lorsqu’il déclare notamment que le bienheureux Spinoza, en plein agonie, « a regardé la mort d’un œil intrépide, ainsi que nous le savons de ceux qui y étaient présents, comme s’il eût bien aise de se sacrifier pour ses ennemis, afin que leur mémoire ne fût point souillée de son parricide. »[1]

Fort heureusement les mythes qui entourent le Spinoza légendaire n’ont pas su résister aux sérieuses recherches des spécialistes autorisés du spinozisme, notamment celles menées par Pierre-François Moreau.

Au Spinoza légendaire correspond aussi le « portrait du Sage ».

L’hagiographie spinozienne fabriqua l’image d’un penseur serein apparaissant comme « un intellect philosophique indemne de toute influence extérieure »[2], un sage assis dans la solitude de sa pièce, entouré de quelques livres, polissant des lentilles et concevant ses idées dans un parfait état de contemplation pure sans perturbation extérieure.

Mais l’être-humain n’est pas qu’un cerveau pensant, il est aussi en proie à des émotions qui impactent sa réflexion.

Et Spinoza était loin d’être une personne solitaire, il était au contraire entouré d’un véritable réseau d’amis à tel point que nous pouvons clairement affirmer que quand nous parlons de Spinoza, au fond, nous n’avons pas affaire à un homme seulement, mais à un « clan »[3].

Une excommunication légendaire

Son amour de la vérité et son austérité sont aussi devenus légendaires, mais s’il y a bien un mythe qui continue de nourrir la fable Spinoza c’est celui de son herem (excommunication).

La légende raconte que le 27 juillet 1656 aurait eu lieu une cérémonie d’excommunication au ton solennel durant laquelle l’autorité rabbinique égrenait, au milieu de quantité de bougies noires dans l’espace liturgique de la Nouvelle Synagogue d’Amsterdam, de violentes malédictions contre l’« hérétique » Spinoza, alors âgé de 23 ans.

A cela, la communauté, animée d’une « sainte horreur », répondit amen d’une voix furibonde.

Cette scène est l’une des plus célèbres voire l’une des plus emblématiques de la pièce philosophique de la modernité.

Sauf qu’il n’y a d’authentique que le document manuscrit de l’excommunication qui n’a certainement jamais été lu publiquement ni même solennellement d’autant que l’anathème s’adressait à une chaise vide puisque l’accusé n’y a manifestement pas pris part, comme le démontre, argument à l’appui, Gabriel Albiac dans sa sérieuse étude La Synagogue vide.

Ce texte célèbre, d’une rare véhémence, ne serait en réalité, d’après Steven Nadler[4], qu’un papier administratif apporté de Venise par le rabbin Morteira qu’il traduisit à la hâte sans doute pour redonner un peu de crédibilité aux parnassim.

Notons aussi qu’aucune autre excommunication à cette même époque n’avait atteint un tel degré de courroux.

Même le docteur Juan de Prado qui fut condamné par l’autorité religieuse à quitter Amsterdam pour ses positions hérétiques ne connut pas la rage qui caractérise l’anathème supposé contre Spinoza. Ce dernier a certes été exclu de sa communauté, mais les circonstances réelles de son excommunication demeurent encore incertaines.

Non seulement la communauté juive d’Amsterdam avait d’autres préoccupations plus sérieuses et plus urgentes que celle d’organiser un événement solennel contre Spinoza mais en plus il n’était pas le seul à avoir un comportement relâché en matière de religion.

De plus, rien dans le texte ne mentionne clairement en quoi consiste les « mauvaises opinions » de Spinoza, d’autant qu’à cette époque il n’avait encore publié aucun ouvrage.

Spinoza lui-même ne fit jamais référence à cet énigmatique événement dans ses écrits.

Dans l’état actuel des recherches, nous ne possédons aucun document, ni aucun élément fiable qui traite de la période qui va de sa rupture avec la communauté juive (1656) jusqu’aux premières lettres échangées avec Oldenburg (1661), si ce n’est deux dépositions retrouvées dans les archives de l’Inquisition.

En effet, Tomas Solano et le capitaine Perez de Maltranilla, deux témoins qui ont rencontré Spinoza et Prado durant cette période méconnue, affirment avoir entendu ces deux hétérodoxes déclarer notamment que Dieu n’existe que philosophiquement, que l’âme meurt avec le corps et que la loi juive est fausse.[5]

Hormis cela, nous ignorons presque tout de la jeunesse de Spinoza.

La mise en scène entièrement montée en épingle par l’hagiographie spinozienne ne semble toutefois pas anodine.

Elle participe des mythes fondateurs de la modernité et permet d’offrir un véritable martyr de la tolérance, un « saint laïc ».

La Raison, comme la Religion, doit aussi avoir ses « héros » pour assurer vigoureusement son entreprise de sécularisation du monde.

L’inspirateur des Lumières radicales

Au-delà de la légende, il y a l’homme véritable qui, il est vrai, était habité par un intérêt certain pour la recherche philosophique dans une parfaite indépendance intellectuelle au point de décliner l’offre d’un prestigieux poste universitaire.

D’ailleurs, il s’est très vite détourné des affaires commerciales de son père pour se consacrer à la recherche philosophique et a fait le choix d’une vie relativement austère.

Il ne semblait pas avoir d’appétit pour la vie matérielle, et c’est d’ailleurs bien ce qui le répugnait dans sa communauté respective.

Voici ce qu’il dit de la vanité des activités ordinaires :

« Après que l’expérience m’eut enseigné que tout ce qui arrive fréquemment dans la vie commune est vain et futile, et que je vis que tout ce qui était pour moi objet ou occasion de crainte n’avait rien de bon ni de mauvais en soi, mais seulement en tant que l’âme en était mue, je me décidai finalement à rechercher s’il n’existait pas quelque chose qui fût un bien véritable, capable de se communiquer, et par quoi l’âme, renonçant à tout autre, pût être affectée uniquement, un bien dont la découverte et la possession eussent pour fruit une éternité de joie continue et souveraine. »[6]

Si l’on veut comprendre réellement la portée philosophique du spinozisme, il convient au préalable de se dépouiller de la fascination qu’exerce sur le lecteur le Spinoza légendaire.

En effet, l’apport du spinozisme dans la pensée philosophique moderne, notamment celle de Lumières, est considérable.

Il nous est même permis d’affirmer avec Jonathan Israël que Spinoza a fourni la matrice philosophique des Lumières et tout le XVIIIe n’était au fond qu’un débat entre spinoziste et anti-spinoziste, autrement dit, entre les Lumières radicales qu’on surnommait les « nouveaux spinozistes » (Diderot, D’Alembert) et les Lumières modérées au premier rang desquelles Voltaire.

Ces deux versions des Lumières, bien que toutes deux aspiraient à améliorer l’état de l’humanité, ne partageaient aucunement la même vision du progrès.

La version radicale, celle de Spinoza, appelle à démolir totalement l’édifice sociale fondée sur des principes spirituels pour rebâtir un nouvel ordre social basé uniquement sur des principes rationnels.

La version modérée, celle qu’épousera Voltaire, entend seulement rénover l’édifice sociale en apportant quelques changements même importants sans altérer les fondements spirituels, c’est-à-dire en veillant toutefois à conserver les fondations religieuses.

Il est intéressant de noter que Rousseau, qui occupe une place bien à part parmi les penseurs des Lumières, s’est très vite désolidarisé des Lumières radicales quand il en a mesuré les véritables conséquences, aussi confie-t-il dans ses Rêveries du promeneur solitaire, sans doute le livre le plus profond du XVIIIe, :

« Je me livrai au travail que j’avais entrepris avec un zèle proportionné et à l’importance de la chose et au besoin que je sentais en avoir. Je vivais alors avec des philosophes modernes qui ne ressemblaient guère aux anciens. Au lieu de lever mes doutes et de fixer mes irrésolutions, ils avaient ébranlé toutes les certitudes que je croyais avoir sur les points qu’il m’importait le plus de connaître : car, ardents missionnaires d’athéisme et très impérieux dogmatiques, ils n’enduraient point sans colère que sur quelque point que ce put être on osât penser autrement. »[7]

Il n’est pas non plus exagéré d’affirmer que c’est le climat spinoziste du XVIIe qui a rendu possible les profonds changements socio-culturels qui se produisirent en Europe au cours de la première moitié du XVIIIe.

Le mouvement des Lumières, loin d’être un phénomène purement créatif et novateur, n’est que l’aboutissement d’une évolution qui était déjà bien en marche au moins depuis Spinoza.

Quand les grandes figures du XVIIIe apparaissent, telles que Voltaire, Diderot, La Mettrie et l’ensemble des Encyclopédistes, l’essentiel était déjà joué.

Ces derniers n’ont au fond apporté que des ajouts mineurs au bouleversement intellectuel qui les avait précédés.

Nous pouvons même soutenir l’idée que durant au moins un siècle, c’est-à-dire de 1650 à 1750, aucun penseur n’a pu rivaliser sérieusement avec Spinoza ni approcher sa notoriété.

Une question se pose : quelle est l’originalité de l’apport spinoziste au point de servir de sol cognitif au mouvement des Lumières ?

Est-il même concevable qu’un auteur issu d’une minorité religieuse dédaignée et sans formation académique ait pu, à lui seul, initié tout un courant de pensée jusqu’au point d’ébranler les fondements spirituels du monde européen ? Nous pensons que oui.

Une critique inédite de la Bible

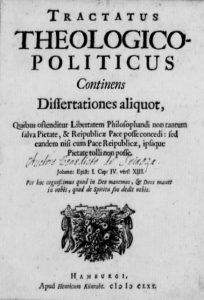

Le fameux Traité Théologico-politique (TTP) de Spinoza fit scandale et connut, malgré sa diffusion clandestine, un succès retentissant.

Et pour cause. Le TPP apparaît moins comme l’œuvre d’un savant critique que comme celle d’un polémiste dont le ressentiment personnel envers son ex-communauté ne recule devant rien pour mener son combat.

En effet, beaucoup de passages du TTP exhalent la rancœur et le dédain de Spinoza envers ses anciens coreligionnaires qui l’ont excommunié.

Ce livre « scandaleux » commence par instruire un procès systématique contre les procédés religieux, comme la prophétie, l’élection, les miracles etc.

Il est vrai qu’une telle raison exégétique s’inscrit dans la tradition de l’humanisme qui s’est développé à partir de la Renaissance.

Ce n’est donc pas la partie la plus novatrice car les grandes lignes de sa critique externe (maitrise de langue initiale du texte et des informations historiques) et interne (principe de retour à la cohérence interne du texte) ne diffèrent que très peu des humanistes qui l’ont procédés.[8]

L’originalité de son apport, celle qui a provoqué le scandale, est dans le rejet catégorique des autorités religieuses qui prétendent avoir le monopole de l’interprétation des Écritures.

Aux yeux de Spinoza, la seule autorité légitime est la « lumière naturelle », la raison ; ainsi sommes-nous tous égaux devant le Texte sacré et chacun peut juger librement de l’Écriture et de la religion.

Spinoza repose à nouveaux frais l’interprétation de l’Écriture.

Entre ses mains, le texte sacré n’est plus une source de connaissance mais un objet de connaissance qui doit être soumis à l’analyse historique et grammaticale ; c’est ainsi que Spinoza reprend à son compte la méthode de l’enquête historique et de l’analyse philologique en interprétant l’Écriture par l’Écriture.

Il se propose d’étudier l’Écriture comme on étudie la nature. Pour bien en mesurer la portée, précisons qu’il n’est nullement question chez Spinoza d’interpréter philosophiquement le Texte sacré.

D’ailleurs, il se montre virulemment critique contre ceux qui, comme Maïmonide, ont fait de la philosophie l’interprète de l’Écriture au point parfois d’en torturer le texte en donnant un sens métaphorique aux éventuelles incohérences bibliques.

Spinoza s’attaque à la Bible sur son propre terrain, c’est-à-dire la Bible elle-même en la prenant au mot, en la disséquant, ce qui ne l’a pas empêché lui aussi de torturer les mots et les faits pour les plier au service de son projet théologico-politique.

En effet, il lui arrive souvent d’exploiter de façon tendancieuse les faits historiques pour les besoins de sa cause, notamment lorsqu’il attribue la pérennité du peuple juif, non pas à la Providence, mais à l’antisémitisme : « Que la haine des peuples soit très propre à assurer la conservation des Juifs, c’est d’ailleurs ce qu’a montré l’expérience. »[9]

Et Spinoza de citer de façon approximative et superficielle l’expérience des marranes, ces crypto-juifs victimes d’une législation raciale, celle des « statuts de pureté de sang », instaurée par l’Inquisition espagnole et portugaise que Spinoza ne prend même pas la peine d’évoquer clairement.

En le lisant de très près, on finit même par constater qu’en somme Spinoza examine la Bible sous le prisme de son propre rationalisme philosophique qui flirte souvent avec un antijudaïsme primaire.

S’il est exagéré d’affirmer qu’il inaugure l’histoire de la critique textuelle, on peut tout à fait admettre que sa démarche herméneutique constitue la première critique systématiquement rationaliste et séculière de la Bible, c’est-à-dire qu’il est sans doute le premier à élaborer un programme scientifique d’une critique biblique n’admettant aucun critère que celui de son rationalisme mécaniste.

Ceci dit, l’une des conclusions les plus scandaleuses de son époque à laquelle il aboutit est la suivante : la Bible n’est pas parole de Dieu, mais propos humains susceptibles d’être remis en causes.

Le prophète et le philosophe

L’un des éléments fondamentaux de la religion que Spinoza remettra en cause est le statut des prophètes.

Il leur reconnaît certes une efficacité dans la conduite des masses vers le salut et la piété mais sans jamais leur accorder une quelconque légitimité intellectuelle.

S’ils étaient bien, à ses yeux, dotés d’une imagination vive capable de former des paraboles et d’images frappantes et ainsi gagner le cœur du « vulgaire », ils étaient toutefois inaptes à atteindre la vertu véritable qui est celle donnée par la raison et qui n’est accessible qu’au philosophe.

En épargnant le Christ, voici ce qu’il affirme au sujet des prophètes : « Personne n’a reçu de révélation de Dieu sans le secours de l’imagination, c’est-a-dire sans le secours de paroles et d’images, et en conséquence que, pour prophétiser, point n’est besoin d’une pensée plus parfaite, mais d’une imagination plus vive. »[10]

Plus loin, il ajoute : « Où domine le plus l’imagination il y a moins d’aptitude à connaître les choses par l’entendement pur. (…) Chercher la sagesse et la connaissance des choses naturelles et spirituelles des Prophètes, c’est donc s’écarter entièrement de la voie droite. »[11]

A en croire donc Spinoza, les prophètes peuvent certes faire preuve de perspicacité du fait de leur vive imagination mais ils souffrent d’une insuffisance rationnelle qui leur interdit l’accès à la vérité que seul le philosophe – c’est-à-dire lui – peut connaitre.

La Bible, et les prophètes qui en rapportent les propos, n’ont pas le souci de la vérité, mais uniquement de susciter l’admiration, d’imprimer la dévotion dans l’âme du vulgaire.

Les miracles et la nature

Autre chose qui a provoqué la consternation en son temps est son rejet catégorique des miracles et il est sans doute le seul à le faire jusqu’au milieu du XVIIIe.

Dans le chapitre VI du Traité Théologico-politique, d’emblée, et avant d’en proposer, verset biblique à l’appui, une réfutation « scientifique », il affirme non sans mépris : « Le vulgaire pense en effet que la puissance et la providence de Dieu n’apparaissent jamais plus clairement que lorsqu’il semble arriver dans la Nature quelque chose d’insolite. »[12]

Plus loin il déclare que « si les hommes connaissaient clairement tout l’ordre de la nature, ils trouveraient toutes choses aussi nécessaires que toutes celles dont il est traité dans la mathématique. »[13]

Dans le système spinoziste tout est expliqué en termes mécanistes ce qui lui permet d’appuyer son monisme ontologique et surtout de substituer le Dieu des philosophes au Dieu d’Abraham.

En postulant l’idée que rien n’est en mesure de contrevenir ou d’échapper aux lois de la nature, il neutralise la transcendance de Dieu qui finit par s’identifier à la nature.

La nature dit tout de Dieu, elle épuise la réalité divine.

Dieu se révèle intégralement dans l’enchaînement des causes à effets de la nature et finit par être à la portée de la raison humaine et peut ainsi être connu et étudié de façon scientifique.

Connaître Dieu, c’est finalement connaître les lois qui régissent la nature. Quelles sont les implications politiques d’une critique aussi radicale de la religion et de la théologie ?

Quel intérêt y-a-t-il à remettre radicalement en cause le système de croyances de la société qui l’entourait ? La raison a-t-elle pour seul but d’éradiquer la religion ?

Religion et superstitions

En raillant ouvertement la « crédulité » de la masse qui croit en des choses « absurdes » selon lui, et en rejetant catégoriquement les croyances religieuses, Spinoza crée les conditions d’un nouvel ordre social.

Il est d’ailleurs accusé de paver le chemin d’un monde sans Église en faisant perdre à l’Écriture sa place de fondation de la foi. Pour Spinoza, la religion n’est rien d’autre qu’une « superstition organisée » qu’exploitent ceux qui détiennent le pouvoir politique pour gouverner la multitude.

C’est donc avec l’arme quasi-infaillible de la raison qu’il entend lutter contre la crédulité institutionnalisée. Cependant, que faut-il entendre par superstition ?

A en croire notre philosophe, relève de la superstition tout ce qui ne trouve pas place dans la raison – celle de Spinoza en l’occurrence.

Par exemple, le fait de croire en un Dieu personnel qui juge et récompense participe, selon lui, de la superstition. Mais tout ce qui n’est pas rationnel est-il nécessairement irrationnel ?

Sans doute ne faut-il pas confondre la religion avec les croyances superstitieuses qui, le plus souvent, relèvent d’une compréhension dénaturée de la foi.

D’ailleurs, l’une des principales fonctions des religions monothéistes est justement de lutter contre les superstitions populaires.

Mais s’il y a bien une faiblesse dans la critique spinozienne de la superstition, elle réside dans la cause qui, selon Spinoza, la produit, c’est-à-dire la peur : « Les hommes cèdent à la superstition, aussi longtemps seulement que dure leur frayeur. »

Et il n’est point possible de se délivrer de cette « passion triste » qui nourrit la crédulité de l’individu, sans le secours, encore une fois, de la raison.

Il nous est permis de dire, ici, que Spinoza se contente de vraiment peu car comment la peur peut-elle être, à elle seule, la cause de cette richesse sémantique d’une incroyable variété et de cette beauté linguistique qui caractérisent les Écritures ?

Par ailleurs, Spinoza entend distinguer les superstitions de la « vraie religion », c’est-à-dire la sienne, autrement dit, la croyance en un Dieu qui n’existe que philosophiquement.

Celle-ci comporte un crédo minimum qu’elle partage avec les religions prophétiques : la justice, l’amour du prochain et la charité.

Précisons que Spinoza reconnaît parfois un caractère positif à la « superstition du pieux » qui peut avoir un effet salutaire en « devenant un auxiliaire nécessaire de la vie morale pour les hommes qui ne vivent pas sous la conduite la raison ».[14]

La superstition, en d’autres termes, quand elle est recyclée au profit de la charité et de la justice devient louable.

La possibilité d’un tel recyclage repose sur le constat selon lequel, tous les hommes, selon Spinoza, ne sont pas également disposés à vivre selon la raison naturelle.

La personne imparfaitement rationnelle n’applique la charité et la justice que sous le prisme du commandement et de l’obéissance à Dieu, elle a besoin de la foi pour aimer et respecter son prochain.

Et c’est précisément à ce titre que Spinoza reconnait une fonction positive à la superstition en ce sens, encore une fois, qu’elle permet au « « vulgaire » d’atteindre par la foi, ce qu’il ne parvient pas atteindre par la raison.

Par ailleurs, il n’est pas vain de rappeler que Spinoza opère aussi une distinction entre théologie et religion.

Et c’est surtout contre la première qu’il se dresse, c’est contre un « discours métaphysico-théologique » dominant, d’abord parce qu’il est antiphilosophique mais aussi et surtout parce qu’il est antireligieux.

Il est antireligieux car non seulement il encombre et dénature, avec de fumeuses spéculations, une religion qui à la base repose sur un crédo simple et accessible mais en plus il constitue un véritable instrument de manipulation et de domination intellectuelles.

Le croyant n’a nullement besoin de tout ce verbiage théologique pour croire en Dieu et aimer son prochain.

Au fond, Spinoza est un tenant de la religion naturelle, celle d’un crédo minimum : croire en un Dieu impersonnel et universel qui n’exige comme culte que le respect de son prochain, la charité et la justice.

En effet, l’âge classique connaît un regain d’intérêt pour la religion naturelle à la manière stoïcienne.

Ceci s’explique, selon Jacqueline Lagrée, par la lassitude d’un nombre croissant de chrétiens fervents devant le scandale des guerres fratricides entre fidèles d’obédiences opposées.

Si certains voyaient dans la religion naturelle le moyen de renouer avec le christianisme authentique, d’autres, à l’instar de Hobbes ou Spinoza, y trouvaient l’occasion de libérer philosophie et théologie de toute tutelle.

L’engouement classique pour la religion naturelle venait répondre au besoin de retrouver la simplicité de l’enseignement religieux en limitant au maximum les articles fondamentaux du dogme et surtout en mettant l’accent sur les exigences morales et la vertu plutôt que sur les croyances.

Seul un petit nombre d’articles de foi est nécessaire au salut ce qui permet de faire l’économie de cette masse croissante de dogmes qui, à vouloir préciser la foi, ne conduisent qu’à d’interminables querelles et polémiques sophistiquées.[15]

S’il n’est pas tout-à-fait faux de la considérer comme étant la religion des philosophes, il est toutefois réducteur d’en faire une religion pour athée.

D’un point de vue philosophique, la religion naturelle est l’invariable de toutes les religions, en laquelle les croyants peuvent trouver un fond religieux commun à partir duquel ils peuvent se reconnaître mutuellement.

Elle ouvrira la voie au déisme et au théisme, lesquels s’accordent sur l’existence d’un Créateur maître de l’harmonie cosmique, mais divergent sur la possibilité de la Révélation que le premier nie tandis que le second continue de discuter.

Cette distinction significative entre déisme et théisme a été clairement établie par Diderot dans Suite de l’apologie de M. l’abbé de Prades (1752).

Spinoza trouve dans la religion naturelle non seulement une façon de contester à l’Église le monopole des voies du salut, mais aussi et surtout un moyen de revendiquer l’autonomie du laïc dans sa recherche de la vérité.

Comme le souligne Victor Delbos, dans le système rationaliste de notre philosophe, la raison a dû s’accommoder du sentiment religieux profond qui avait subsisté dans l’âme de Spinoza malgré sa répudiation.[16]

Il n’est pas inutile de rappeler, à ce propos, que le problème posé par Spinoza, n’est pas celui de la certitude dans la science comme chez Descartes, mais celui de la santé de l’âme, de la liberté et de la béatitude.

Foi et raison : l’impossible commerce

Spinoza est d’abord un homme qui a enduré les contraintes de la censure ecclésiastique qui menaçait sa liberté de penser et surtout de philosopher.

Aussi, pour défendre ce droit, a-t-il élaborer une stratégie intellectuelle, un projet philosophique articulant théologie et politique, qui consiste à défaire l’Église de son pouvoir politique coercitif.

Pour cela, il lui fallait s’en prendre à ce qui fonde originellement son autorité, à savoir la Bible.

Car il était convaincu que les histoires de miracles et les croyances superstitieuses sont des instruments efficaces employés par les clercs pour dominer et manipuler la masse.

C’est pourquoi sa critique de la Bible, notamment des prophètes et des miracles, constitue un moment important dans son projet théologico-politique en ce qu’elle permet, dans un premier temps, de désamorcer la charge sacrée de l’Écriture.

Cette désacralisation du droit biblique n’est pas purement théorique, elle vient répondre à une urgence pratique, celle de mettre fin à la complicité entre le religieux et le politique, d’éradiquer la collaboration entre les clercs et le souverain dans leur asservissement du peuple.

Ce qui le conduira, et c’est le principal objectif proclamé du TTP et l’un des apports originaux du spinozisme, à établir une nette séparation entre théologie et philosophie, entre foi et raison, sans que l’une ne soit la servante de l’autre, chacune ayant son propre champ d’action.

Il n’y a nul commerce, nulle parenté entre elles.

La philosophie a le souci de la vérité tandis que la foi concerne uniquement la piété.

La philosophie a le souci de la vérité tandis que la foi concerne uniquement la piété.

Spinoza ne reconnaît à la religion prophétique qu’une fonctionnalité sociale, celle notamment de la charité.

Elle peut être utile pour celui qui n’est pas disposé à comprendre rationnellement ce qu’est véritablement la vertu.

Pour dire les choses de façon triviale : la religion prophétique n’est bonne que pour les pauvres d’esprits selon Spinoza.

A ses yeux, l’intérêt d’une religion n’est pas d’être vraie – la vérité étant de l’ordre de la raison – mais de susciter de bons élans moraux même avec des croyances fausses.

C’est pourquoi il n’est même pas question de faire de la foi la servante de la philosophie, puisqu’elle n’a selon lui aucune légitimité autre que susciter l’amour de son prochain.

En réduisant la foi à un acte de charité, il restreint par là-même le champ d’action du pouvoir ecclésiastique qui doit se contenter de promouvoir l’amour de Dieu et de son prochain sans s’ingérer dans les affaires séculières.

Autrement dit, l’Église doit s’occuper d’éveiller les cœurs de ses fidèles, mais aucunement d’administrer la société.

La critique de la foi ne constitue donc qu’une étape, son dernier mot est celui de la liberté.

Et pour la promouvoir, il faut séculariser la religion, c’est-à-dire, dans le propos spinoziste, neutraliser le pouvoir politique de l’autorité religieuse.

Pour résumer, disons que sa stratégie consiste essentiellement à affaiblir le pouvoir politique de l’Église officielle et à diminuer son prestige en discréditant « scientifiquement » leurs armes de manipulation massive que sont les « croyances superstitieuses ».

Plus clairement, en neutralisant le noyau métaphysique de la religion, il porte un véritable coup de grâce au clergé qui, selon Spinoza, tirait l’essentiel de sa force politique de croyances « superstitieuses ».

Une question se pose : quelle serait la place de la religion dans un État séculier ?

Culte intérieur et culte extérieur

Spinoza considère que l’État doit avoir pour religion celle basée sur la raison naturelle, commune à tous les hommes, et non plus celle qui se fonde sur les Écritures qui sont sources de sectarisme et de divisions.

L’État devra assurer la liberté de penser de chaque individu tout en contrôlant la liberté de culte, ce qui, chez notre philosophe, n’est pas tout à fait la même chose.

Spinoza distingue, en effet, le culte extérieur et le culte intérieur.

Notons, comme le souligne justement Étienne Balibar, que cette distinction ne reproduit pas celle du privé (les opinions) et du public (les actions) qui appartient à la tradition libérale où souveraineté politique et liberté individuelle se déploient dans deux sphères différentes ce qui justifie l’inscription d’une loi sur la « séparation de l’Église et de l’État. »[17]

Chez Spinoza, le culte extérieur, comme les cérémonies religieuses, doit être géré par l’État pour éviter toute forme de contre-pouvoir idéologique : « L’exercice du culte religieux et les formes extérieures de la piété doivent se régler sur la paix et l’utilité de l’État, d’où suit qu’ils doivent être réglées par le Souverain seul et que le Souverain doit en être l’interprète. »[18]

Une question se pose naturellement : comment le Souverain peut-il régler ce qu’il ne peut vérifier, d’autant que la piété est surtout le fait de croyances intérieures sur lesquelles il n’a pas de prise ?

Ayant anticipé l’interrogation, Spinoza répond : « Je parle expressément des formes extérieures de la piété et du culte extérieur, non de la piété elle-même et du culte intérieur de Dieu, c’est-à-dire des moyens par lesquels l’âme se dispose intérieurement à honorer Dieu avec un abandon total. »[19]

Cette distinction entre culte extérieur et culte intérieur n’est pas sans poser problème.

Est-il question de maitriser la visibilité religieuse dans l’espace publique ? Faut-il y voir une ingérence politique dans les affaires religieuses ?

Ce qui est sûr c’est que dans la perspective spinoziste, le clergé doit être subordonné à l’État qui aura le pouvoir de contrôler les synodes et surtout d’empêcher que le clergé fasse peser des charges lourdes sur les fidèles, impose de nouveaux dogmes ou de nouveaux rites.

Toutefois, le pouvoir que Spinoza reconnaît à l’État sur les choses sacrées, n’est pas un pouvoir d’imposition, mais d’empêchement et de protection des libertés individuelles.

La limitation du pouvoir des clercs fonctionne comme stratégie au service de la liberté de penser et de philosopher.

Rappelons que son anticléricalisme doit se comprendre dans le contexte d’une Europe marquée par l’institution de l’Église.

Cette distinction vise surtout à décourager toute tentative de l’Église à s’ériger en contre-pouvoir.

L’intrusion du clergé dans la vie politique est une véritable obsession chez Spinoza.

L’État ne doit plus être un instrument de domination des masses entre les mains du clergé.

Car, aux yeux de Spinoza, et comme le précise Sylvain Zac, c’est seulement depuis que la religion chrétienne est devenue religion d’État que les ecclésiastiques, sous prétexte d’être doté d’une culture théologique et profitant de la crédulité du peuple, se sont présentés comme représentants de Dieu sur Terre ayant le droit de donner des directives à l’État.[20]

Ils ont donné un fondement religieux à leur pouvoir politique pour servir leurs mondaines ambitions.

Précisons que l’idée selon laquelle le souverain a un droit sur les affaires religieuses n’est pas une invention de Spinoza mais provient de Grotius (Traité du pouvoir du magistrat politique sur les choses sacrées, 1614) et de Hobbes (Léviathan).

Finalement, la peur systématique de voir « l’islamisme » se dresser en contre-pouvoir politique au point de justifier une ingérence de l’État dans le culte musulman, s’inscrit dans une longue tradition philosophique que nous devons prendre le temps de mesurer sans toutefois la justifier.

Le culte extérieur, plus précisément les cérémonies officielles, devront donc être organisées sous le contrôle de l’État pour éviter que celle-ci devienne l’occasion pour les ecclésiastiques de se substituer au pouvoir politique, de devenir, en termes spinozistes, « un État dans un État ».

Sa préoccupation, de là où il parle, est que l’État s’assure que les assemblées religieuses ne constituent pas un mécanisme autonome de contrôle des individus.

Et la religion ne saurait imposer une conduite efficace que si elle passe par la médiation de l’État : « le culte de la justice et de la charité, pour prendre force de loi, doit s’appuyer exclusivement sur la législation de l’État. » (TTP, chap. XIX)

En effet, l’État encourt, selon lui, un réel danger s’il permet en son sein un clergé pleinement autonome surtout qu’à cette époque une masse de gens non cultivée reste théologiquement docile en estimant encore que le clergé possède une autorité supérieure à celle du souverain.

Si l’État séculier doit permettre à chaque individu d’exprimer librement ses convictions spirituelles, il est dans son intérêt toutefois de réglementer les synodes mais aussi, sans les financer, la construction de sanctuaires religieux qui doivent obéir à une logique de discrétion.

A l’inverse, pour maintenir la ferveur religieuse envers le crédo de la religion universelle, celle de l’État, ce dernier doit instaurer des rites et des cérémonies qui doivent être universellement acceptables et officiés en l’occurrence par les représentants de l’État, notamment les sénateurs.

Une théorie de la tolérance

Étant donné que les idées philosophiques ont plus d’importance que les idées théologiques, il revendique le droit à l’État séculier d’user de son pouvoir pour réduire l’emprise de la théologie sur la société et l’éducation.

Et ce au nom d’une radicale tolérance.

Qu’est-ce à dire ? Le principe de tolérance n’est pas l’apanage de Spinoza, c’est un idéal propre à la philosophie de son temps et à celle des Lumières. Locke, par exemple, est un grand défenseur de cet idéal.

Toutefois, Spinoza et lui, même s’ils partagent un même intérêt pour la tolérance, leurs visions diffèrent de façon notable.

En effet, Locke réduit la tolérance à la liberté de culte et de conscience, c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’il appelle à respecter les divergences religieuses et à permettre la coexistence des églises.

La liberté qu’il défend est de nature théologique et doit s’inscrire dans le cadre et les limites de la foi, ce qui exclut toutes formes d’incroyances.

L’athéisme, par exemple, reste intolérable aux yeux de Locke.

Tandis que chez Spinoza, la tolérance a un ton radical, compte-tenu du climat culturel de son époque, et repose sur la liberté de penser et d’expression, celle qui permet notamment d’exprimer des idées philosophiques c’est-à-dire, dans le langage spinoziste, qui soient fondées sur la raison naturelle.

Spinoza, rappelons-le, a subi la terrible machine de la censure cléricale, et c’est pour cette raison qu’il milite pour la liberté de philosopher, et qu’il se bat en faveur de la possibilité de diffuser des idées qui soient philosophiques.

La liberté de culte importe moins, pour lui, que la liberté de penser.

Le projet du TTP soulève toutefois quelques interrogations : finalement, Spinoza n’en vient-il pas à défendre sur le plan philosophique et politique ce qu’il condamnait sur le plan théologique ?

Ne se contente-t-il pas d’opérer philosophiquement un transfert du pouvoir coercitif de l’autorité religieuse vers l’autorité séculière, sur la base d’une vision tout aussi dogmatique en accordant le monopole de la vérité à la raison naturelle ?

En effet, celui qui dénonçait l’intolérance de l’Église vis-à-vis de ses idées « hérétiques » en vient, lui aussi, à exclure les positions hétérodoxes (par rapport au Souverain cette-fois) si elles incitent à la subversion.

Mais n’était-ce pas aussi dans l’intention de prévenir contre toutes formes de subversion que l’Église officielle usa de la censure ?

En quoi l’État séculier aurait-il plus de légitimité dans le contrôle des affaires de l’Église que l’Église dans le contrôle des affaires séculières ?

Il nous semble, en effet, que le système rationnalise de Spinoza révèle, paradoxalement, la faiblesse et les limites de la raison autonome bien plus qu’il n’en démontre la force et le déploiement.

La crise de l’autorité

Spinoza s’est toujours défendu d’être un athée et sa critique de la religion avait une visée politique : celle de promouvoir la liberté de penser en limitant le contrôle de l’Église.

Son ambition est légitime et peut parfaitement se comprendre dans l’époque qui est la sienne et cela même s’il jouissait d’une relative tolérance en Hollande sous le régime du fameux Jean de Witt qui à l’époque du TTP commençait déjà à se détériorer.

Mais il lui a échappé que c’est sur la base de préjugés philosophiques qu’il s’est borné à combattre les préjugés théologiques.

On ne peut, sur la base d’une expérience religieuse personnelle, pour ne pas dire d’un ressentiment parfaitement maitrisé et rationnalisé, fonder des considérations philosophiques d’ordres générales.

En somme, Spinoza ne s’est-il pas limité, sous le voile d’un langage savant, à inverser les rôles en substituant des superstitions modernes aux superstitions anciennes ?

Il paraît clair que l’un des points faibles de sa pensée est de réduire systématiquement la religion prophétique à son instrumentalisation politique par l’autorité religieuse, ce qui est bien loin de correspondre à une attitude impartiale.

Dénoncer les abus de pouvoir d’une Église historique qui instrumentalise la Bible à des fins politiques est intellectuellement juste, mais confondre un système de croyances avec les agissements d’un tel pouvoir n’est pas digne d’un philosophe qui prétend raisonner de manière « claire et distinct ».

Sofiane Meziani

Notes :

[1] Lucas, Vie de Spinoza, Paris, Éditions Allia, 2007, p.131

[2] Yosef H. Yerushalmi, Sefardica, Paris, Chandeigne, 1998, p.186

[3] Lire Maxime Rovere, Le clan Spinoza, Paris, Flammarion, 2017.

[4] Steven Nadler, Spinoza, Paris, Bayard, 2003

[5] Pierre-François Moreau, Spinoza. État et religion, Paris, ENS Édition, 2005, p.108

[6] Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, in Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont, 2019, p.119

[7] Jean-Jacques Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, Paris, Librairie Générale Française, 1983, p.47

[8] Jacqueline Lagrie, Spinoza et le débat religieux, Paris, Presse Universitaire de Rennes, 2004.

[9] Spinoza, Traité Théologico-politique, in Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont, 2019, p.365

[10] Spinoza, Traité Théologico-politique, in Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont, 2019, p.329

[11] Spinoza, Traité Théologico-politique, in Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont, 2019, p.337

[12] Spinoza, Traité Théologico-politique, in Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont, 2019, p.391

[13] Ibid.,

[14] Chantal Jacquet, in Spinoza Transatlantique, les interprétations américaines actuelles, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2019, p.279

[15] Jacqueline Lagrée, La religion naturelle, Paris, PUF, 1991

[16] Victor Delbos, Le spinozisme, Paris, Vrin, 1993, p.9

[17] Étienne Balibar, Spinoza et la politique, Paris, PUF, 1985, p.37

[18] Spinoza, Traité Théologico-politique, in Œuvres complètes, Paris, Robert Laffont, 2019, p.552

[19] Ibid.,

[20] Sylvain Zac, Spinoza et l’interprétation de l’Écriture, PUF, Paris, 1965, p.145